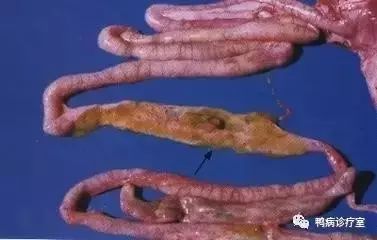

鸭脾脏坏死综合症是最近几年发生的综合性鸭病,以鸭脾脏肿大、坏死为主要特征的疾病,脾脏是鸭体内的重要中枢免疫器官,脾脏坏死后,会造成自身免疫力降低,易发其他疾病混合感染,也给养鸭业带来了重大损失。 发病原因 该病主要病毒和细菌混合感染而引起的,经呼吸道、消化道或通过皮肤伤口感染而发病。(目前不确定什么原因引起此病) 临床症状 病鸭易扎堆,精神萎顿,不愿走动,运动失调;绒毛松乱,蹲伏,缩颈,不食或少食,嘴拱地;两翅下垂,摇头,呼吸急促,走路时两腿甚至整个身体哆嗦,严重者瘫痪。病鸭下痢,并且有腥臭气味,粪便呈白色、黄白色、淡绿色或绿色,眼和鼻有分泌物,有的鸭肛门周围有尿酸盐粘附。 解剖征兆 以脾脏肿大,表面有不同程度的坏死点,严重者可见脾脏呈紫黑色、灰绿色或大理石病变为特征。  01脾坏死,脾脏呈灰白色坏死灶  02脾坏死,脾脏呈灰白色坏死灶  03十二指肠出现枣核样溃疡  04脾坏死,脾脏呈黄豆大小的坏死灶 05胆囊肿大  06脾坏死,肝脏呈大理石样病变  07脾坏死,脾脏呈紫黑色、灰绿色或大理石病变 08肾脏肿大出血 09气囊上散在许多黄色、粟米大小的结节 10心肌出血 11腺胃黏膜出血  12病死鸭有腹水现象  13脾坏死,脾脏呈灰白色病变  本病治疗时以中药为主,鸭脾坏死综合症是近年来新发生的一种综合性鸭病。一般认为该病是由病毒和细菌混合感染引起。脾脏是鸭体内重要的中枢免疫器官,脾脏坏死会使整个机体自身免疫水平降低,易继发感染其他疾病。 (一)流行病学 该病的发生没有明显的季节变化,一年四季均有发生,各日龄鸭均有发生,但是大部分集中在4~19日龄,死亡率在2%~80%不等,雏鸭死亡率高,青年鸭、成鸭多表现为瘫痪,死亡率较低。 该病主要经呼吸道、消化道或通过皮肤伤口(特别是脚部皮肤)感染而发病。恶劣的饲养环境,如饲养密度过大,空气不流通,潮湿,过冷过热,内外场地不卫生以及饲料中缺乏维生素、微量元素和蛋白质水平过低等均易造成发病。 (二)临床症状 病鸭易扎堆,精神萎顿,不愿走动或行动跟不上群,运动失调;绒毛松乱,蹲伏,缩颈,不食或少食,嘴拱地;两翅下垂,摇头,呼吸急促,走路时两腿甚至整个身体哆嗦,严重者瘫痪。病鸭下痢,并且有腥臭气味,粪便呈白色、黄白色、淡绿色或绿色,眼和鼻有分泌物,有的鸭肛门周围有尿酸盐粘附。 (三)剖检变化 1.初期见脾脏上有一个或数个绿豆大小出血点,继而出现中间凹陷的绿豆至黄豆大小的坏死灶,之后脾脏进一步发展成为褐色的橡皮样或软泥样,后期脾坏死,脾脏呈紫黑色、灰绿色或大理石病变。 2.腺胃黏膜出血,肌胃角质膜有黄褐色的溃疡,继而肌胃角质膜有不规则的出血斑。 3.胆囊肿大,胆汁渗出,颜色变淡,心肌出血,肝脏呈大理石样病变,十二指肠出现枣核样溃疡,胰腺出血,肾脏肿大出血。 4.气囊浑浊,气囊上散在许多黄色、粟米大小的结节;有的肺、心包、肠系膜上有大小不等的肉芽结节,稍小的结节被暗红色浸润带所包围,呈灰黄色或黄色,或融合形成大片水煮样的肉芽组织;肺组织硬变,弹性消失,纤维化坏死,几乎覆盖整个肺脏;还有的病鸭有腹水现象。 5.严重的继发感染大肠杆菌或鸭传染性浆膜炎,出现包心、包肝、包脾,腹腔恶臭。 (四)防治措施 1.消毒。加强卫生消毒工作,勤清理鸭舍内外运动场地,将清理的粪便及垃圾及时集中发酵处理。料槽、饮水槽每天洗刷一遍。鸭舍内外场地每周消毒2次,用3种消毒液交替使用,防止细菌病毒产生耐药性。 2.严防霉菌毒素。养殖过程中霉菌毒素总量超标或者严重超标,会导致肉鸭或种鸭慢性中毒,出现内脏器官或组织的实质性损伤,主要是食道、肌胃、肠道、肾脏、肝脏,脾脏、胸腺、法氏囊等,霉菌毒素中毒后,反复投喂抗生素、抗病毒药、提升免疫力等药物无效或者效果不佳。 3.加强营养。提高饲料中蛋白质的含量和质量,并增加多种维生素及矿物质,增强鸭抵抗力。 常规:加强饲养管理,特别是舍内的垫料不能过湿不能有霉变的。保持舍内的温度稳定,不能出现时高时低,改善室内的环境,空气清新。减少密度、减少应激,舍内良好的通风,室内保持一定的湿度。加强营养提高免疫力,不能喂给霉变的饲料,提高抗病和免疫力。定期进行对舍内外全面消毒工作。    |